-- 真田幸村・真田信繁、真田家の関連資料 --

真田幸村・真田信繁、真田家の関連資料をまとめておきたいと思います。

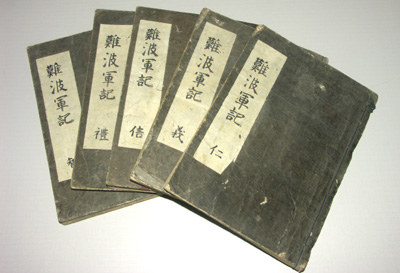

寛文12年(1672年)成立の軍記物語「難波戦記」難波戦記。まず、この本を紹介するのは、

真田幸村の名前が載っている最も古い文献であること。この「幸村」が人気になり、それ以降の資料がみんな幸村になってしまった。権力者である徳川に敵対した人物であるが、天王寺で亡くなり、家康が勝利した話であるから、幕府にも許されていたようである。ただし、幸村の名は、幕府に配慮した名前だったのか、晩年、そのように名乗っていたのか、不明な点が残る。本人の手紙として現存しているものは、信繁の名のみが残っている。

http://www.i-apple.jp/catseye/2011/07/post_160.html

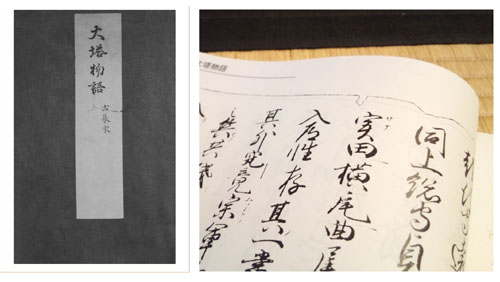

大塔物語。信濃、現在の長野市で1400年に起きた大塔合戦の記録。南北朝時代に起こった争いの一つ。この本にある「実田」が真田の原型であるとされています。本を読むとわかりますが、実田のフリガナがサナダであると記されています。真田家は、海野家の一つであり、大塔合戦に参加した国人衆は海野も数多く、その識別のために支配地域で呼ばれたのではないかと考えられます。そのため、この記載が真田家の最初の記載と呼ばれています。

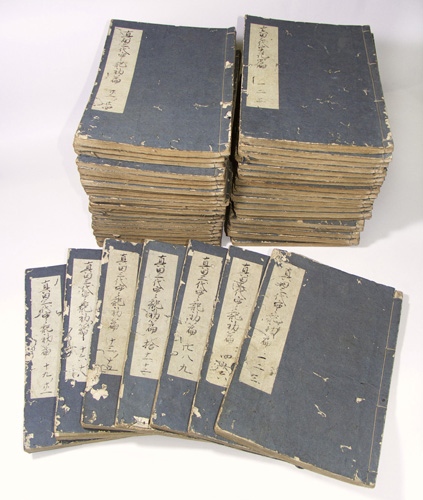

真田三代実記。真田幸隆,真田昌幸,真田幸村を描いた戦国軍記物語。真田三代記を底本に、事実だということで、4編の一部と5編が異なっている。しかし、豊臣秀頼と真田幸村は、薩摩(鹿児島)に落ち延びたとされ、史実とは異なる結末となっている。

江戸時代1800年代に成立したと考えられる。徳川幕府に反逆した人材の物語であり、販売というよりも、講談や貸本で広く知られている物語であり、著者などが明確にされておらず、また現存は少ない。5編50冊150巻からなる大作。ぜひ、5編の比較にも注目していただきたい本です。

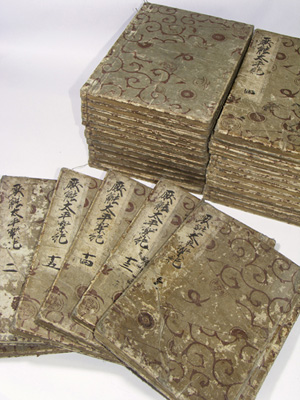

厭蝕太平楽記(エンショクタイヘイラクキ)、天明元(1781年)ごろに書かれたとされる真田幸村の軍記物。大坂の陣を題材にしている。2巻には、初めて猿飛佐助が登場する。豊臣秀頼と真田幸村は薩摩に逃れており、史実とは一致していない。猿飛佐助は、九度山に従った家臣として書かれ、忍び・忍者としての記載がない。該当する人物について様々検討されているが、そもそも明治末期の立川文庫による創造とも呼ばれていたが、江戸時代の記載が確認され、その真偽については、さらなる疑問を呼んでいる。

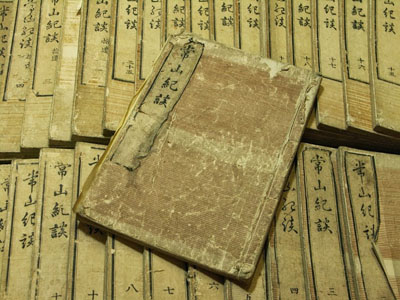

常山紀談。1770年刊に成立した戦国武将の逸話集。この本の逸話は、ドラマなどでよく取り上げられている。各巻に真田は登場することもあるが、この17巻は、関ヶ原の戦い、第二次上田合戦に関する記載、大坂の陣に至るまでのが記載された巻です。

千曲之真砂。チクマノマサゴ。1753年に成立した信州の郷土史。3巻には上田城が掲載され、真田氏の家系図など、関連項目が記載されている。

太閤真顕記、1827年、360巻180冊の写本。太閤記の異本で、講談の元本として、豊臣秀吉の一代記を伝えています。この11編05-06巻には、真田幸村のタイトルが登場します。小田原城北条攻めのさなか、いくつかの活躍で登場しています。